不妊や生殖異常が起こるメカニズムを探る

出生直後のマウスに女性ホルモンが与える影響を研究

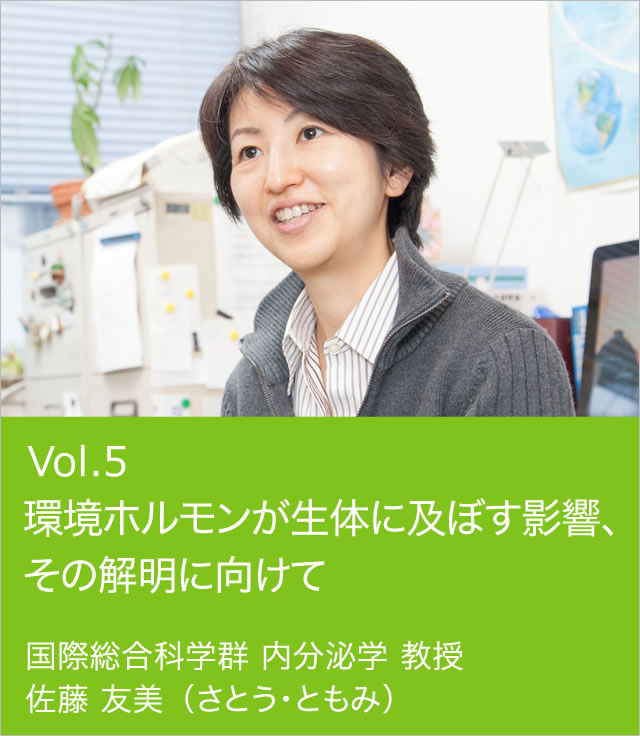

環境ホルモンへの世間の関心は、一時に比べると低くなったかもしれませんが、横浜市立大学の内分泌学研究室は、元学長の高杉暹先生が1978年に赴任して以来、性ホルモンや環境ホルモンを中心とする研究を30年以上一貫して続けています。

現在行っている研究は、マウスを使って女性ホルモンを投与する実験です。成熟したマウスにエストロゲンを与えても、その影響は一過性のもので、大きな問題は起こりません。一方で、周生期(妊娠後期~出生直後)の雌のマウスに投与した場合は、不可逆的な反応を引き起こすのです。

マウスは生殖器官の分化が完全に終わっていない状態で産まれます。この時期のマウスへのエストロゲン投与によって、膣上皮細胞が異常に増殖したり、卵巣において不妊につながる異常が見られたりします。

環境ホルモンのビスフェノールAを出生直後に投与しても、雌の生殖器官に同様の影響を及ぼすことが明らかになっています。これらの影響やメカニズムについて詳しく調べており、エストロゲンのどの受容体がどんな作用に関係しているかなどがわかりつつあります。

医学部とも共同研究ができ、小回りが利く強みも

研究室では並行して、生殖器官がどのように分化していくかのメカニズムを調べています。これまでに、膣上皮細胞の増殖や分化に関わる成長因子(成長を促進するタンパク質)をいくつか見いだし、その機能を解析しました。これらの成長因子は産婦人科での膣再生手術に用いられるなど、臨床での応用が期待されています。

また、不妊の原因として知られている「多のう胞性卵巣症候群」について、原因となる遺伝子を網羅的に解析しています。男性ホルモンが過剰に産生されることや、無排卵となる原因を調べています。現在は、培養したマウスの卵巣細胞を用いて、男性ホルモン産生に関わると思われる遺伝子の作用を調べています。

このように、ヒトへの臨床という側面が強い分野のため、理学系だけではなく医学部の先生とも共同で研究することが多くあります。私も学生の頃から産婦人科や泌尿器科の先生方からアドバイスをいただき、医学系のアプローチも勉強させていただきました。

こうした環境で研究を進められることは、理学系の研究者として恵まれていると感じています。横浜市立大学は、規模はそれほど大きくない大学ですから、小回りが利いて他の学部や研究室との連携がスムーズに行くメリットがあると思います。学生の立場から見ても、事務職員が一人ひとりに細かく対応できるのは良いことだと思います。