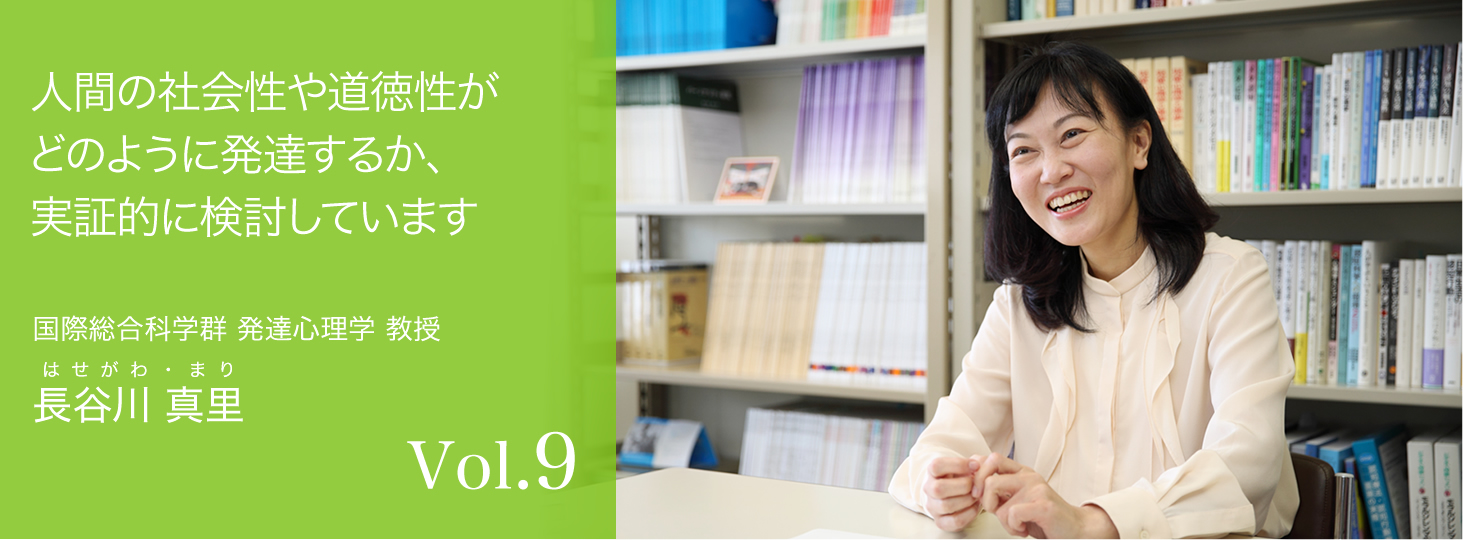

自分の強みを見つけると、人生は楽しくなる

問題意識を形にするためには、技術も必要です

私のゼミでは、基本的に研究テーマは自由です。今年度の卒業生も、東日本大震災が日常生活に与えた影響、幸福感の年代差、中学生の部活動など、各自が興味を持ったテーマで卒論に取り組みました。

最初は「いじめについて」とか「親子関係」といった、漠然としたテーマが多いのですが、そのままでは論文としてまとめることができません。アドバイスや話し合いをして、実現可能な研究テーマにたどり着けるようにしています。「○○について」ではなく「なぜ○○なのか」や「どのように○○なのか」という、答えられる問い(リサーチクエスチョン)にすることが、研究の第一歩です。

2年生では3人ぐらいのグループで、3年生になると1人でテーマに取り組んでもらっています。意図しているのは発達の最近接領域[Keyword 2]の考え方です。1人ではできないけど仲間と共同ならできることが、徐々に1人でもできるようになります。できる範囲が少しずつ、仲間とのやり取りの中で広がっていくことを期待しています。

心理学は、実験や調査などの研究手法を身に付けると、自分が興味のあるどんなテーマでもその手法を使って答えを「探す」ことができる学問です。だから学生には、研究のための技術をしっかりと身に付けてほしいと考えています。そして、好きなテーマで実験や調査をどんどんやるようにすすめています。

自由な雰囲気の中で、自分のやりたいことを見つけてほしい。ただ、どんな分野でも、自分の問題意識を形にするためには、技術が必要だということも忘れないでほしいと思います。

- [Keyword 2]発達の最近接領域

- 子どもの学習などで、1人では解決不可能だが、他者(教師や仲間など)の助けを借りることで可能となる範囲のこと。旧ソ連の心理学者ヴィゴツキーが提唱し、この領域に働きかける教育の有効性を説いた。

先生の「面白いね」の一言が、今の私を導いた

横浜市大は、私の学生当時と比べると、女子学生が増えてみんなファッショナブルになりましたが、自然が多くてのんびりとした環境は変わっていません。

大学で学んでいる人やこれから学ぶ人たちには、「強み」とも言える、自分の特長や良い所を見つけてほしいです。強みがあれば自信にもなります。誰でも何かしらの強みが必ずあるので、それを見つけることができると、人生が楽しくなると思います。

私自身にとって強みと言えるのかはわかりませんが、ずっと大切にしてきたのは「発想力」です。昔から私は、どちらかというと持久力もないし頭の回転も速くなかったのですが、浮かんだアイデアを実践するようにしてきました。「面白いこと考えるね」と周りの人が言ってくれるのは、とても力になります。

今にして思い出すのは、学生当時の心理学の授業です。基礎実験があまり面白く感じられなかったのですが、自由研究で行った実験結果について、先生が「これ面白いね」と言ってくれたのです。その一言が、現在の私へとつながっているのかもしれません。

横浜市大では学生と教員の間の風通しが良いのが特徴です。私が学生の頃も、親身になって何時間も相談に乗ってくださった先生がたくさんいらっしゃいましたが、今でも感謝しています。学生と教員の心理的な距離の近さは、横浜市大の一番の魅力です。

- 【My Favorite】

-

愛犬の「ニーナ」は、5歳の女の子。犬種はシェットランド・シープドッグです。子どもの頃から動物が好きで飼いたくて、ようやく一緒に暮らせるようになりました。「コンパニオンアニマル」といわれるように、疲れて帰ってきた時にもクーンと迎えてくれるのには、本当に癒されます。

子犬の時からずっと成長を見守っていると、動物のしつけも心理学の理論に基づいていることを実感しました。「待て」や「ハウス」などのコマンド(命令)は、行動の直後にご褒美を与えることで学ばせました。これは「オペラント条件づけ」で行動が強化されたのだなと。

犬は社会的動物で、周りの空気を読むということも特徴です。私が落ち込んでいるとしょんぼりしていますし、元気だったら「いっしょに遊ぼう」って雰囲気になります。忙しそうな時はじっと座って待っていてくれるのも、かわいらしいですね。