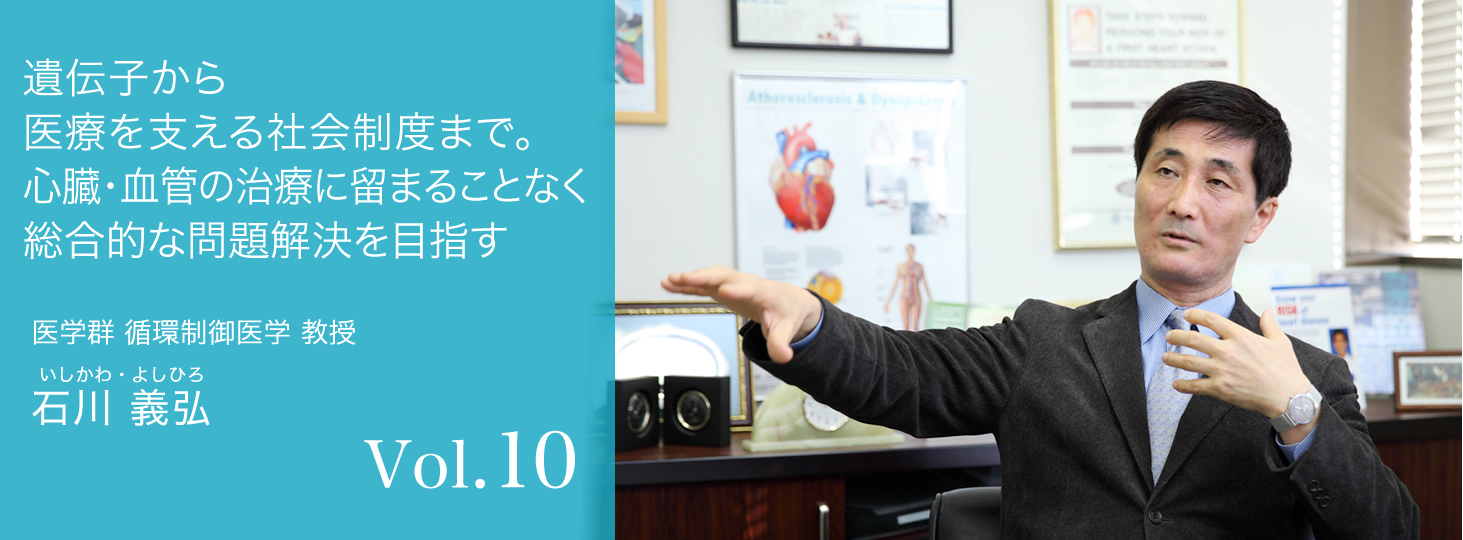

心臓や血管の総合的な研究。それが循環制御医学

初めて担当した患者の死で循環器に強く興味をもつように

- 石川 義弘(いしかわ・よしひろ)

- 医学群 循環制御医学 教授

- (大学院)医学研究科

- (附属病院)

アメリカに留学して最初に担当した患者さんは、心不全[Keyword 1]を患ったベトナム帰還兵の男性でした。私も懸命に治療を手伝ったのですが、結局は亡くなられました。私にとって初めての患者さんの死はショックで、心臓をはじめとする循環器について強く興味をもつきっかけとなりました。そして、心不全の起こる仕組みや治療法を研究したいと強く思うようになったのです。

心臓や血管を主に研究するのが、私の学問領域である「循環制御医学」です。わかりやすく言えば、心臓はどうやって動くのか、病気になるとどうなるのか、どのように治療したらいいのかなどの研究テーマが挙げられます。

先天的な心臓の異常を解明するために、研究室では動物モデルを使った遺伝子レベルの実験を行っています。例えば、ある遺伝子がないために心臓血管の発育が途中で止まってしまうことがわかったとしたら、その遺伝子を刺激する薬を試して治療法を考えていくのです。ほかにも大動脈瘤を予防する薬の開発や不整脈の治療法など、命に直接関わる心臓や血管ですから、研究すべきことは数多くあります。

循環器を専門に30年、様々な研究を行ってきましたが、心不全を治したいという私の当初の思いは、いまだに達成できておりません。病気に負けないように心臓を強くするための薬の研究は、今後も続けていくつもりです。

- [Keyword 1]心不全

- 心臓のポンプ機能が低下して、全身に十分な血液を行き渡らせることができない状態。急性のものと慢性のものがあり、心筋梗塞や肺血栓塞栓症、高血圧など様々な病気が原因となって発生する。一般的な薬物療法では血管拡張薬や利尿薬などが用いられており、予防法としては、食生活の改善や適度な運動などの生活習慣改善が挙げられる。

企業内に眠っている産業技術を医療へ応用し、日本をもっと元気に

私が行っている研究の対象は、「遺伝子」から「医療を支える社会制度」まで様々で、その内容は多岐にわたります。どの遺伝子や神経伝達物質が心臓の機能を制御しているのかを調べるという実験から、実際に患者さんにアプローチしていく臨床、さらには医療保険の制度の中でどのように関わっていくかといった考察まで、総合的な研究を行っています。

また、産学連携、地域連携も積極的に進めています。横浜市内に工場を持つ重工業会社(株式会社IHI)との共同研究で、抗がん剤の成分となる有機化合物を解析し、磁性をもたらす分子構造の解析に成功しました。磁性を持った抗がん剤に外部から磁場を当てて、がん細胞に誘導すれば高い治療効果を引き出すことができるため、現在は安全な誘導システムの開発も進めています。

IHIとの連携は、重工業の技術を医学に応用したものです。日本の企業が蓄積してきた世界トップレベルの知識や技術は、その業界でしか使われていないことが多く、別の分野に応用できる技術が、まだまだたくさんあるはずです。それは、この先の日本が新興国に対して強みを発揮できる分野です。企業内で眠っている産業技術を医療業界などに還元し、活用できるようになれば、日本はもっと元気になるのではないでしょうか。