千葉県船橋市立 飯山満中学校の生徒さんが柴田ゼミの学生に訪問インタビュー!

2024.07.02

中学生の探求心に応える 柴田ゼミがフードロス削減の取り組みを紹介

後列、柴田典子教授と柴田ゼミの学生

千葉県船橋市立飯山満(はさま)中学校の5人の生徒さんが、5月17日(金)に国際商学部の柴田ゼミ(マーケティング論)を訪問し、大学生へのインタビューを行いました。この訪問は「SDGs未来都市」である横浜市を探求学習する一環として実施されたものです。

飯山満中学校の生徒さんたちが探求したいテーマは「横浜でのフードロス削減に取り組む方法とそれを船橋市に活かす方法」。横浜でのフードロス削減の活動に取り組んでいる柴田ゼミの掲載記事※をみた飯山満中学校の田淵先生からご連絡をいただき、今回のインタビューが実現しました!

※国際商学部 柴田典子ゼミ 横浜市資源循環局「横浜市食の3Rきら星活動賞」を受賞!

飯山満中学校の生徒さんたちが探求したいテーマは「横浜でのフードロス削減に取り組む方法とそれを船橋市に活かす方法」。横浜でのフードロス削減の活動に取り組んでいる柴田ゼミの掲載記事※をみた飯山満中学校の田淵先生からご連絡をいただき、今回のインタビューが実現しました!

※国際商学部 柴田典子ゼミ 横浜市資源循環局「横浜市食の3Rきら星活動賞」を受賞!

中学生が聞く!柴田ゼミのフードロス削減への取り組みとは

インタビュー当日、飯山満中学校の生徒さんは千葉県船橋市から金沢八景キャンパスを訪れ、柴田ゼミの横食チーム*1と中華街チーム*2の学生に食品廃棄物の削減や再生利用の取り組みについて多くの質問をしました。

横食チームへの質問

—自分たちのアイデアや取り組みで実現が難しかったことを教えてください!

食品の廃棄される“端材”を使って作ることを連携企業に提案した「てまり寿司弁当」は、商品開発において、端材の安定した量を確保することができないために、実現することができませんでした。また、冷凍豆腐を作成する過程で出る“おから”を大量に廃棄していること、さらに廃棄コストもかかっていることから活用しようと考案した「おからみそ」は、工場での製作過程で食品衛生上の基準をなかなかクリアすることができず、現時点では試作品の段階です。現在も商品化に向けて調整を続けています。

—消費者が商品を自然と手に取るようにするためにはどのような工夫をしましたか?

プロモーションや宣伝に力を入れました。例えば、POP広告や動画制作の工夫です。伝える内容として、商品を購入することで消費者にどのような価値があるのかを考えて制作しました。ただし、SDGsや食品ロスの解決につながることは直接的には表現しないようにしました。例えば、アジフライ弁当の広報であれば、「アジフライがおいしい」ということをメインに表現することに重点をおいて、「フードロス削減」という解決したい課題への施策は、弁当の副菜で端材を活用したものを取り入れたり、エコの資材を使ったりといったパッケージにしたりすることで表現しました。消費者に商品を見て「おいしそうだな、かわいいな、食べてみたい」といった気持ちを持ってもらうことが一番大切だと思います。良い商品を作るという本来の目的や消費者に受け入れてもらうことを第一に考えて、その結果として、フードロス削減の貢献につながることを大切にしました。

中華街チームへの質問

—SDGsの目標につながる活動の中で、顧客や店舗との共存はどのようなところが難しかったですか?

中国には、あえて食べ切らないことを良しとするマナーがあり、日本人の「もったいない」文化には合いません。そこで、横浜中華街で広がったのが「打包(ダァパオ) 」*3です。打包とは、食べ残した料理を持ち帰ることで、家でも楽しむことができます。しかし、日本人にはあまり知られていないため、どのように発信し浸透を図るか苦慮しました。また店舗数が多いため、一店舗づつに声をかけることも大変ですし、中華街自体が特徴的な街のため活動を広げていくことが難しかったです。例えば、中華街では店舗ごとにシステムが異なるといった特徴があるため、統一したマニュアルなどを導入するハードルが高く、活動を広げるのが大変でした。

また、お客さんの立場で考えると、打包は量の多い中華料理を完食する必要がなく、家に持ち帰ることができるメリットと、適切な容器がないと持ち帰りにくいというデメリットがあります。一方でお店の立場で考えると、包む作業が増えることで人手が必要となるため、打包を実施したくない店舗もあります。このように、顧客と店の意識の違いも実施への課題となりました。プラスチック容器のごみが増えないように、紙の容器というアイデアもあったのですが、コストが高くなり、実現は難しかったです。

インタビュー当日、飯山満中学校の生徒さんは千葉県船橋市から金沢八景キャンパスを訪れ、柴田ゼミの横食チーム*1と中華街チーム*2の学生に食品廃棄物の削減や再生利用の取り組みについて多くの質問をしました。

横食チームへの質問

—自分たちのアイデアや取り組みで実現が難しかったことを教えてください!

食品の廃棄される“端材”を使って作ることを連携企業に提案した「てまり寿司弁当」は、商品開発において、端材の安定した量を確保することができないために、実現することができませんでした。また、冷凍豆腐を作成する過程で出る“おから”を大量に廃棄していること、さらに廃棄コストもかかっていることから活用しようと考案した「おからみそ」は、工場での製作過程で食品衛生上の基準をなかなかクリアすることができず、現時点では試作品の段階です。現在も商品化に向けて調整を続けています。

—消費者が商品を自然と手に取るようにするためにはどのような工夫をしましたか?

プロモーションや宣伝に力を入れました。例えば、POP広告や動画制作の工夫です。伝える内容として、商品を購入することで消費者にどのような価値があるのかを考えて制作しました。ただし、SDGsや食品ロスの解決につながることは直接的には表現しないようにしました。例えば、アジフライ弁当の広報であれば、「アジフライがおいしい」ということをメインに表現することに重点をおいて、「フードロス削減」という解決したい課題への施策は、弁当の副菜で端材を活用したものを取り入れたり、エコの資材を使ったりといったパッケージにしたりすることで表現しました。消費者に商品を見て「おいしそうだな、かわいいな、食べてみたい」といった気持ちを持ってもらうことが一番大切だと思います。良い商品を作るという本来の目的や消費者に受け入れてもらうことを第一に考えて、その結果として、フードロス削減の貢献につながることを大切にしました。

中華街チームへの質問

—SDGsの目標につながる活動の中で、顧客や店舗との共存はどのようなところが難しかったですか?

中国には、あえて食べ切らないことを良しとするマナーがあり、日本人の「もったいない」文化には合いません。そこで、横浜中華街で広がったのが「打包(ダァパオ) 」*3です。打包とは、食べ残した料理を持ち帰ることで、家でも楽しむことができます。しかし、日本人にはあまり知られていないため、どのように発信し浸透を図るか苦慮しました。また店舗数が多いため、一店舗づつに声をかけることも大変ですし、中華街自体が特徴的な街のため活動を広げていくことが難しかったです。例えば、中華街では店舗ごとにシステムが異なるといった特徴があるため、統一したマニュアルなどを導入するハードルが高く、活動を広げるのが大変でした。

また、お客さんの立場で考えると、打包は量の多い中華料理を完食する必要がなく、家に持ち帰ることができるメリットと、適切な容器がないと持ち帰りにくいというデメリットがあります。一方でお店の立場で考えると、包む作業が増えることで人手が必要となるため、打包を実施したくない店舗もあります。このように、顧客と店の意識の違いも実施への課題となりました。プラスチック容器のごみが増えないように、紙の容器というアイデアもあったのですが、コストが高くなり、実現は難しかったです。

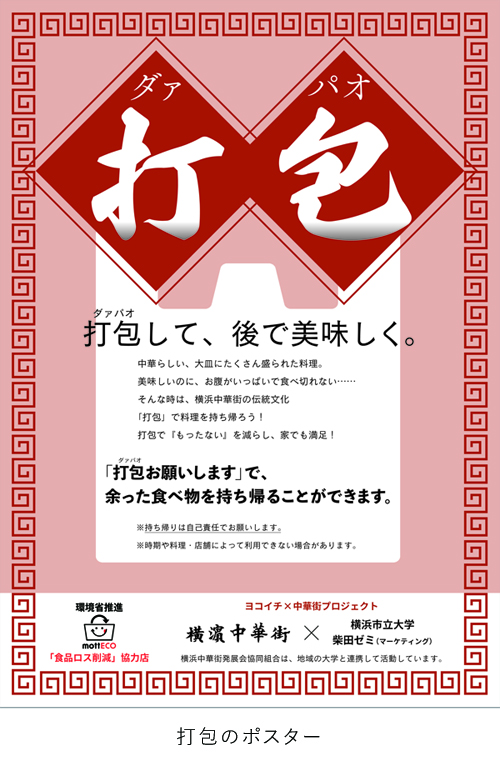

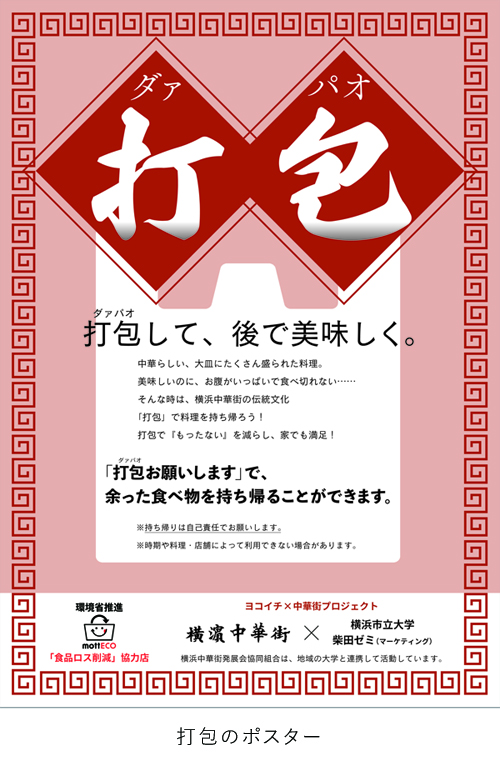

-POPやポスターの制作において、伝えたいことをわかりやすく伝えるためにどんな工夫をしましたか?

当初は、環境省推進活動(mottECO)のロゴを入れてPOPやポスターを制作したのですが、「横浜中華街」で食べ残しの持ち帰りを実施していることを伝えるため、POPやポスターを中華街らしいデザインにしたり、「打包」の説明を記載したり、横浜中華街らしさが伝わるように工夫しました。また、食事のお持ち帰りができることが一目で伝わるデザインを心掛けました。また、お客さんが打包を体験したいという気持ちにつながるように、テーブルのある店舗には自分たちでPOPを持って行って設置をしました。

柴田ゼミへの質問

—SDGsの目標達成に向けて私たち中学生にもできることはありますか?

大人たちは、SDGsという考え方にまだ馴染みが薄い傾向があります。しかし、中学生の皆さんは、SDGsについて熱心に調べ学習しています。中学生の皆さんが、自分の家族や周りの大人たちに、自分の学んだSDGsの知識を積極的に発信していくことで、SDGsに対する社会全体の意識が広がっていきます。そうやって若い世代が率先して行動し、SDGsの理解を広めていくことが大切です。大人世代にはまだSDGsが身近ではありませんが、中学生たちが発信力を持って働きかけていくことで、SDGsの理解と実践が社会に広がっていくと思います。

当初は、環境省推進活動(mottECO)のロゴを入れてPOPやポスターを制作したのですが、「横浜中華街」で食べ残しの持ち帰りを実施していることを伝えるため、POPやポスターを中華街らしいデザインにしたり、「打包」の説明を記載したり、横浜中華街らしさが伝わるように工夫しました。また、食事のお持ち帰りができることが一目で伝わるデザインを心掛けました。また、お客さんが打包を体験したいという気持ちにつながるように、テーブルのある店舗には自分たちでPOPを持って行って設置をしました。

柴田ゼミへの質問

—SDGsの目標達成に向けて私たち中学生にもできることはありますか?

大人たちは、SDGsという考え方にまだ馴染みが薄い傾向があります。しかし、中学生の皆さんは、SDGsについて熱心に調べ学習しています。中学生の皆さんが、自分の家族や周りの大人たちに、自分の学んだSDGsの知識を積極的に発信していくことで、SDGsに対する社会全体の意識が広がっていきます。そうやって若い世代が率先して行動し、SDGsの理解を広めていくことが大切です。大人世代にはまだSDGsが身近ではありませんが、中学生たちが発信力を持って働きかけていくことで、SDGsの理解と実践が社会に広がっていくと思います。

訪問インタビューで学べたこと

探求学習の一環で「SDGs未来都市」の横浜市を訪問して、横浜市立大学に来てくれた飯山満中学校の皆さんに質問と感想を聞きました。

—フードロスの解決につながる自分たちのアイデアや取り組みを聞かせてください。

飯山満中学では、給食の量は「大」「中」「小」の3種類のサイズの中から生徒が決めることができます。また、「A定食」と「B定食」の2種類があり、自分の好みに合ったメニューを選ぶことができます。この取り組みによって食べ残しというフードロスを防ぐことにつながっています。

他の学校でもこの取り組みを進めてほしいなと思います。(飯山満中学2年 近藤さん)

—本学の記事を見つけたきっかけを教えてください。

SDGsの事前学習の時に、SDGsの目標について調べていて、この記事を見つけました。最初は内容が難しいと思ったけれど、何回か読んでいくうちに取り組みについて理解できました。(飯山満中学2年 角谷さん)

—今回の訪問インタビューでどのようなことを学ぶことができましたか。

食品ロスの取り組みで考えた商品や活動で、その目標を全面に出さないことが衝撃でした。目に見える表現やアピールではなく、商品の価値自体をしっかりと消費者に伝えることが大切だと学ぶことができました。(飯山満中学2年 福島さん)

私はお寿司が好きなので、お寿司を作るときに出る魚の使われない部分を活用できることがとても良いことだと思いました。魚をすべておいしく食べられると思うので、賛成です。

残った部分も食べられるということは普段意識していませんでした。

マグロのたたきにすればよいのかなと思いつきました。(飯山満中学2年 近藤さん)

探求学習の一環で「SDGs未来都市」の横浜市を訪問して、横浜市立大学に来てくれた飯山満中学校の皆さんに質問と感想を聞きました。

—フードロスの解決につながる自分たちのアイデアや取り組みを聞かせてください。

飯山満中学では、給食の量は「大」「中」「小」の3種類のサイズの中から生徒が決めることができます。また、「A定食」と「B定食」の2種類があり、自分の好みに合ったメニューを選ぶことができます。この取り組みによって食べ残しというフードロスを防ぐことにつながっています。

他の学校でもこの取り組みを進めてほしいなと思います。(飯山満中学2年 近藤さん)

—本学の記事を見つけたきっかけを教えてください。

SDGsの事前学習の時に、SDGsの目標について調べていて、この記事を見つけました。最初は内容が難しいと思ったけれど、何回か読んでいくうちに取り組みについて理解できました。(飯山満中学2年 角谷さん)

—今回の訪問インタビューでどのようなことを学ぶことができましたか。

食品ロスの取り組みで考えた商品や活動で、その目標を全面に出さないことが衝撃でした。目に見える表現やアピールではなく、商品の価値自体をしっかりと消費者に伝えることが大切だと学ぶことができました。(飯山満中学2年 福島さん)

私はお寿司が好きなので、お寿司を作るときに出る魚の使われない部分を活用できることがとても良いことだと思いました。魚をすべておいしく食べられると思うので、賛成です。

残った部分も食べられるということは普段意識していませんでした。

マグロのたたきにすればよいのかなと思いつきました。(飯山満中学2年 近藤さん)

取材後記

今回は、飯山満中学校の生徒さんたちと柴田ゼミの学生が、フードロス削減という課題に真摯に向き合う様子をレポートしました。飯山満中学校の生徒さんたちにとって大学生との交流は、今後の課題に取り組むうえでたくさんのヒントや新たな気づきを得ることができたようです。当初はもっと簡単な質問を想定していた柴田ゼミの学生も、中学生の高い質問レベルに驚き、刺激を受けていました。生徒さんの真剣さに触発され、訪問インタビューは大変盛り上がりました。

生徒さんたちはこの後、実際に横浜中華街にも足を運んだそうです! そして、この交流や経験を通して得た学びを糧に、食品ロス削減という課題にこれからも挑戦していくことでしょう。

飯山満中生や柴田ゼミの学生の活動が、食品ロス削減という社会課題解決に向けて大きな力となることを期待しています。

用語説明

*1 横食チーム:

横浜南部市場の水産加工・製造販売会社「株式会社横浜食品サービス」、および同社が展開する「横濱屋本舗」(食堂、物販)と産学連携活動を行っているチーム。柴田ゼミは同社と2020年度から連携活動を実施している。

*2 中華街チーム:

横浜中華街の発展のために活動する組合である「横浜中華街発展会協同組合」と産学連携活動を行っているチーム。2021年度より連携活動を進めている。

*3 打包(ダァパオ):

包む、梱包するという意味の中国語。注文して食べきれなかった料理を持ち帰り、家でも楽しむために広がった言葉。

今回は、飯山満中学校の生徒さんたちと柴田ゼミの学生が、フードロス削減という課題に真摯に向き合う様子をレポートしました。飯山満中学校の生徒さんたちにとって大学生との交流は、今後の課題に取り組むうえでたくさんのヒントや新たな気づきを得ることができたようです。当初はもっと簡単な質問を想定していた柴田ゼミの学生も、中学生の高い質問レベルに驚き、刺激を受けていました。生徒さんの真剣さに触発され、訪問インタビューは大変盛り上がりました。

生徒さんたちはこの後、実際に横浜中華街にも足を運んだそうです! そして、この交流や経験を通して得た学びを糧に、食品ロス削減という課題にこれからも挑戦していくことでしょう。

飯山満中生や柴田ゼミの学生の活動が、食品ロス削減という社会課題解決に向けて大きな力となることを期待しています。

用語説明

*1 横食チーム:

横浜南部市場の水産加工・製造販売会社「株式会社横浜食品サービス」、および同社が展開する「横濱屋本舗」(食堂、物販)と産学連携活動を行っているチーム。柴田ゼミは同社と2020年度から連携活動を実施している。

*2 中華街チーム:

横浜中華街の発展のために活動する組合である「横浜中華街発展会協同組合」と産学連携活動を行っているチーム。2021年度より連携活動を進めている。

*3 打包(ダァパオ):

包む、梱包するという意味の中国語。注文して食べきれなかった料理を持ち帰り、家でも楽しむために広がった言葉。