【レポート】第2回メディカル&ケアテックパートナリングカンファレンス開催

2025.11.25

報告

2025年11月14日横浜シンポジアにおいて、「第2回横浜市立大学メディカル&ケアテック パートナリングカンファレンス〜医療支援スタッフ(看護師、理学療法士、ソーシャルワーカー等)が医療現場の課題・ニーズを語る〜」を開催しました。横浜市立大学附属2病院の医療スタッフが医療現場における課題やニーズを紹介し、それに対して関連技術やソリューションを有する企業からの提案を受けることで、新たな技術・事業の共創や医療サービスの高度化を図ります。さらに、横浜市立大学が有する先端研究の成果や臨床研究ネットワーク等のアセットを組み合わせることにより、次世代モデル医療施設の実現を目指す計画です。当日は会場、およびオンラインを含めて約180名の方々にご参加いただき、横浜市立大学附属2病院で勤務するコメディカルスタッフの現場での課題やニーズを知っていただくとともに、参加企業のみなさまと課題の本質や解決のアイデアに関して対話を通じて、新たな連携事業の創出や医療サービス・患者アウトカムの向上を図るための講演と議論が行われました。

開催概要

日 時: 2025年11月14日(金)14時00分~18時30分

会 場: 横浜シンポジア/Zoom

参加者:現地110名、オンライン70名(第2部72名)

協 賛:中外製薬、金沢能見台内科総合クリニック、堀ノ内駅前皮膚科、倶進会

後 援:関東経済産業局、木原記念横浜生命科学振興財団、横浜市経済局

内 容:

第1部 講演(14:00〜16:50)

・附属病院からのご挨拶 附属病院 病院長 遠藤 格

・共創イノベーションセンターのご紹介 共創イノベーションセンター 副センター長 小林 雄祐(講師)

・事務局説明 共創イノベーションセンター 研究育成・管理部門 増田 和成

・臨床⼯学技⼠の⽬線から考える医療現場のニーズ 附属病院 臨床工学センター 川上 千年

・植込み型⼼臓デバイスの患者レポートにおけるAI活⽤の可能性 附属病院 臨床工学センター 鎌⽥ ⽂哉

・私たち困っています!共創が切り拓く医療現場の課題 -放射線技師編- 附属病院 放射線部 坂野 智一

・医療現場におけるリハビリテーション部⾨の課題 – 効率的で効果的なリハビリテーション提供のために –

附属市⺠総合医療センター リハビリテーション部 佐伯 拓也(理学療法士)

佐野 邦典(作業療法士)

・ソーシャルワーカーと企業との共創の可能性 −ファミリーフィンテックと転院マッチングシステムを事例として−

附属病院 医療ソーシャルワーカー ⼊野 ⾶⿃

附属市⺠総合医療センター 医療ソーシャルワーカー 杉本 彩

・未来を支える看護の力 —医療現場における看護の課題とこれから— 附属病院 看護部 看護部長鈴木 久美子

・抗がん剤治療を、安心で、できるだけ楽に 附属病院 看護部 化学療法センター 中山 知(がん化学療法看護認定看護師)

・みてわかるから安心床ずれ予防とストーマケアの新しいかたち 附属病院 看護部 道山 貴司(皮膚・排泄ケア認定看護師)

⼿⾜がしびれないがん治療の実現に向けて -新たな看護のホームケア製品の開発- 医学部看護学科 福⽥ 真佑(講師)

・附属市⺠総合医療センターからのご挨拶 病院長 田村 功一

第2部 ネットワーキング・ポスター発表(17:00〜18:30)

・開会の挨拶 副学長 宮城悦子

・後援機関等挨拶 関東経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 経済社会政策室/ヘルスケア産業室

室長 小杉 恵美子

テルモ株式会社 横浜支店 支店長 東山 純

・ポスター発表

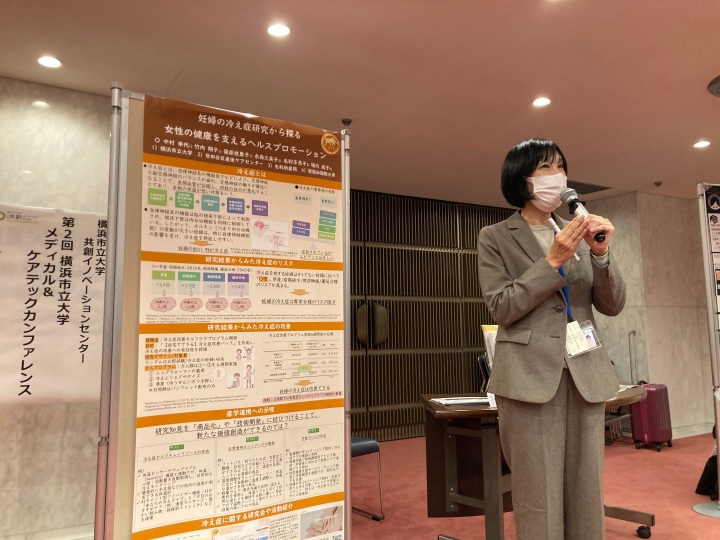

-妊婦の冷え症研究から探る⼥性の健康を⽀えるヘルスプロモーション 医学部看護学科 ⺟性看護学領域 教授 中村 幸代

-看護理⼯学で進める科学的ケアの創⽣︓点滴・排泄ケア 医学部看護学科 成⼈看護学領域 准教授 ⾼橋 聡明/教授 玉井 奈緒

-患者をめぐるにおいのケアニーズと産学連携の可能性 医学部看護学科 成⼈看護学領域 講師 青盛 真紀/教授 玉井 奈緒

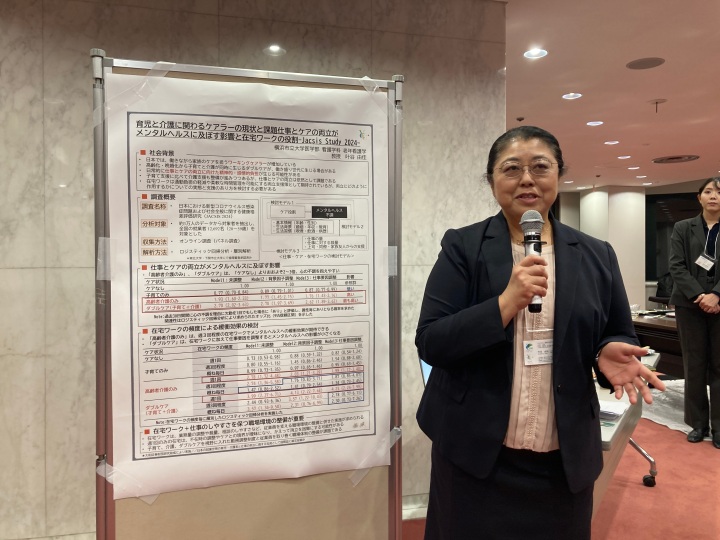

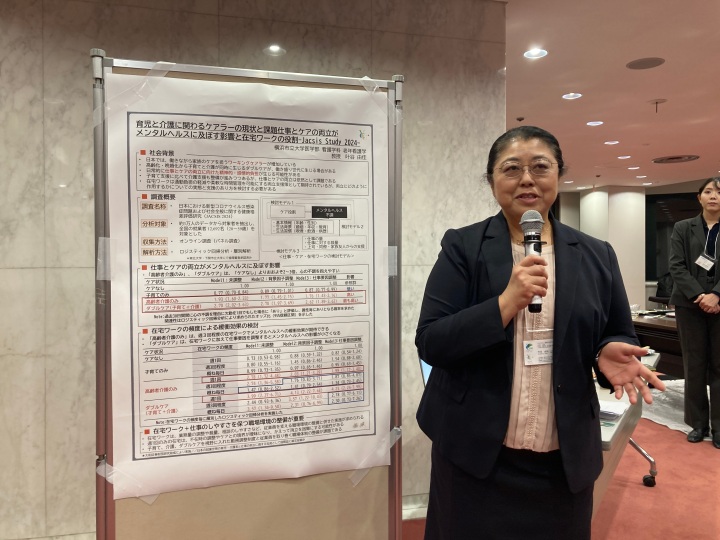

-育児と介護に関わるケアラーの現状と課題:仕事とケアの両⽴がメンタルヘルスに及ぼす影響と在宅ワークの役割

医学部看護学科 ⽼年看護学領域 教授 叶⾕ 由佳/三浦 武

会 場: 横浜シンポジア/Zoom

参加者:現地110名、オンライン70名(第2部72名)

協 賛:中外製薬、金沢能見台内科総合クリニック、堀ノ内駅前皮膚科、倶進会

後 援:関東経済産業局、木原記念横浜生命科学振興財団、横浜市経済局

内 容:

第1部 講演(14:00〜16:50)

・附属病院からのご挨拶 附属病院 病院長 遠藤 格

・共創イノベーションセンターのご紹介 共創イノベーションセンター 副センター長 小林 雄祐(講師)

・事務局説明 共創イノベーションセンター 研究育成・管理部門 増田 和成

・臨床⼯学技⼠の⽬線から考える医療現場のニーズ 附属病院 臨床工学センター 川上 千年

・植込み型⼼臓デバイスの患者レポートにおけるAI活⽤の可能性 附属病院 臨床工学センター 鎌⽥ ⽂哉

・私たち困っています!共創が切り拓く医療現場の課題 -放射線技師編- 附属病院 放射線部 坂野 智一

・医療現場におけるリハビリテーション部⾨の課題 – 効率的で効果的なリハビリテーション提供のために –

附属市⺠総合医療センター リハビリテーション部 佐伯 拓也(理学療法士)

佐野 邦典(作業療法士)

・ソーシャルワーカーと企業との共創の可能性 −ファミリーフィンテックと転院マッチングシステムを事例として−

附属病院 医療ソーシャルワーカー ⼊野 ⾶⿃

附属市⺠総合医療センター 医療ソーシャルワーカー 杉本 彩

・未来を支える看護の力 —医療現場における看護の課題とこれから— 附属病院 看護部 看護部長鈴木 久美子

・抗がん剤治療を、安心で、できるだけ楽に 附属病院 看護部 化学療法センター 中山 知(がん化学療法看護認定看護師)

・みてわかるから安心床ずれ予防とストーマケアの新しいかたち 附属病院 看護部 道山 貴司(皮膚・排泄ケア認定看護師)

⼿⾜がしびれないがん治療の実現に向けて -新たな看護のホームケア製品の開発- 医学部看護学科 福⽥ 真佑(講師)

・附属市⺠総合医療センターからのご挨拶 病院長 田村 功一

第2部 ネットワーキング・ポスター発表(17:00〜18:30)

・開会の挨拶 副学長 宮城悦子

・後援機関等挨拶 関東経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 経済社会政策室/ヘルスケア産業室

室長 小杉 恵美子

テルモ株式会社 横浜支店 支店長 東山 純

・ポスター発表

-妊婦の冷え症研究から探る⼥性の健康を⽀えるヘルスプロモーション 医学部看護学科 ⺟性看護学領域 教授 中村 幸代

-看護理⼯学で進める科学的ケアの創⽣︓点滴・排泄ケア 医学部看護学科 成⼈看護学領域 准教授 ⾼橋 聡明/教授 玉井 奈緒

-患者をめぐるにおいのケアニーズと産学連携の可能性 医学部看護学科 成⼈看護学領域 講師 青盛 真紀/教授 玉井 奈緒

-育児と介護に関わるケアラーの現状と課題:仕事とケアの両⽴がメンタルヘルスに及ぼす影響と在宅ワークの役割

医学部看護学科 ⽼年看護学領域 教授 叶⾕ 由佳/三浦 武

概要

[第1部]

附属病院からのご挨拶

本日は多くの企業や医療機関、自治体の皆さまにご参加いただき感謝いたします。本イベントは医療を支えるコメディカルスタッフが日々感じる課題を企業の皆さまと共有し、新たな技術やサービス創出につなげることを目的としています。昨年度は技術指導契約4件、共同研究2件が生まれるなど成果が得られました。今年はさらに規模を拡大し、地域への貢献、人材育成、病院経営の強化につながる共創を目指します。本日の出会いが新たな価値の創出につながることを期待しております。

共創イノベーションセンターのご紹介

横浜市立大学共創イノベーションセンターは、企業や自治体と医療現場・研究者をつなぎ、課題共有と共同研究を促進する拠点として活動しています。病院や研究施設の見学会、シーズ・ニーズのマッチングイベントを通じて、臨床現場のリアルな課題を広く発信し、新たな技術やサービス創出を支援しています。引き続き、開かれた大学・病院として共創の場を提供し、社会に貢献してまいります。

事務局説明

協賛機関や後援機関、参加者数を報告し、本パートナリングカンファレンスの趣旨と意義、第1回カンファレンスにおける実績、本カンファレンス終了後のコミュニケーションやプロポーザルの方法について簡潔に説明を行いました。

臨床⼯学技⼠の⽬線から考える医療現場のニーズ

医療現場が抱える人手不足や機器管理の負担増といった課題を踏まえ、限られたリソースで安全な医療を提供するためのニーズが紹介されました。特に、急変予兆として重要な「呼吸数」を確実に把握する仕組みや、高額な医療材料の期限管理によるロス削減は喫緊の課題とされています。また、ケーブルレス化や体温管理など、現場発の多様な改善テーマも示されました。臨床工学技士の専門性を活かし、企業との協働を通じて効率化と医療安全の向上を図ることが期待されます。

植込み型⼼臓デバイスの患者レポートにおけるAI活⽤の可能性

植込み型心臓デバイス患者の遠隔モニタリングにおける課題と、AI 活用の可能性が示されました。当院では800名超がデバイス外来を受診し、遠隔モニタリング対象者は355名に増加しています。受信データは年間5,000件以上と膨大で、各メーカーの書式差や患者個別要因により確認作業は煩雑化しています。AI がデータを自動スクリーニングできれば、診療効率向上、早期介入、業務負担軽減、診断精度向上が期待され、患者さんの生活の質向上にもつながることが示されました。

私たち困っています!共創が切り拓く医療現場の課題 -放射線技師編-

診療放射線技師が現場で直面する課題と、企業との共創による解決への期待が示されました。放射線技師は静脈確保や造影剤注入など新たな役割が増え、穿刺失敗や造影剤漏れ、重症患者の移乗時におけるルート管理、検査説明の煩雑さなど多くの課題を抱えています。また、患者の体動を抑える快適な固定素材や、核医学治療で問題となる排尿・排水処理の改善も求められています。これらは医療安全と効率向上に直結する重要な課題であり、企業との連携による具体的な解決策の創出が期待されています。

医療現場におけるリハビリテーション部⾨の課題 – 効率的で効果的なリハビリテーション提供のために –

効率的で質の高いリハビリ提供を妨げる現場の課題と、必要とされる技術・サービスが紹介されました。リハ専門職は多数の業務調整や書類対応に追われ、患者に向き合う時間が十分に確保しづらい現状があります。時間ロスの削減やスケジュール管理の簡素化、搬送ロボットなどの院内支援ツールが求められています。また、心肺運動負荷試験の簡便化、年齢性別に応じた筋力測定機器、嚥下状態の非侵襲的評価、一口量を調整できるスプーン、在宅環境を再現できるシミュレーションツールなど、現場視点の技術革新への期待が示されました。

ソーシャルワーカーと企業との共創の可能性 −ファミリーフィンテックと転院マッチングシステムを事例として−

入院患者や家族を支える中で直面する「生活基盤情報の断絶」と「転院調整の非効率性」という大きな課題が示されました。家計情報や契約内容が家族間で共有されていないため医療費支払い・制度利用が停滞する事例が多く、救急搬送時には支援が遅れることもあります。これを解決するため、家族が“もしも”の時に必要情報へ安全にアクセスできる「ファミリーフィンテック構想」が提案されました。また、FAX依存の転院調整業務には限界があり、双方向の情報共有を可能にするマッチングシステムの必要性も強調されました。企業との共創により、医療・福祉の現場効率化と新たな社会価値創出を目指す内容でした。

未来を支える看護の力 —医療現場における看護の課題とこれから—

超少子高齢化による医療需要の増大と働き手の減少、医師の働き方改革による業務シフトなど、看護現場が直面する課題が示されました。看護職には高い専門性と判断力が求められ、在宅を含む多様な場面での役割拡大が進んでいます。一方で、夜勤負担の大きさや複雑な看護業務により離職リスクも高まっています。今後は、ICT 活用や業務効率化、柔軟な働き方の推進に加え、企業・大学との共創により現場の課題を技術で解決し、質の高い看護提供につなげることが期待されています。

抗がん剤治療を、安心で、できるだけ楽に

抗がん剤治療の長期化に伴い、患者と家族の身体的・精神的負担が増加している現状が示されました。しびれや生活動作の困難、血管外漏出など、治療中の副作用やリスクは依然大きな課題です。これらを軽減するため、温度管理が可能な冷却グローブ・ソックス、確実で痛みの少ない静脈穿刺デバイス、点滴漏れを早期検知するテープ、投与量や速度を自動管理できるシステムなど、企業との共創による技術開発が提案されました。患者が安心して苦痛少なく治療を続けられる未来を目指すことの重要性が強調されました。

みてわかるから安心床ずれ予防とストーマケアの新しいかたち

褥瘡(床ずれ)とストーマケアの現場課題が示されました。褥瘡は治療期間が長く医療費負担も大きいため、早期のリスク把握と予防が重要ですが、現在のケアは経験に依存しがちで、圧力や血流の“見える化”が求められています。発表では、血流を可視化するセンサー付き被覆材やアラート機能など、予防を高度化する技術の可能性が紹介されました。また、ストーマケアでは装具選択の難しさや交換手技の不確実さが課題であり、超音波による皮膚形状の可視化、洗浄可視化技術、位置決め支援ツールなど、誰でも再現性の高いケアを実現する補助技術への期待が示されました。

⼿⾜がしびれないがん治療の実現に向けて -新たな看護のホームケア製品の開発-

抗がん剤治療による副作用「化学療法誘発性末梢神経障害(CIPN)」の深刻さと、予防ケア製品開発の必要性が示されました。CIPNは2人に1人が罹患する主要ながん治療で高頻度に発症し、治療後も長期間残存して日常生活に大きな支障をきたします。現状では有効な予防法がなく、治療継続を妨げる要因にもなっています。発表では、血流促進に着目し、手足に巻き付けて自宅で簡便に使用できるセルフケアデバイスの構想が紹介されました。企業との共創により、患者の生活の質を守りながら治療を完遂できる新たなケア製品を生み出すことを目指します。

附属市⺠総合医療センターからのご挨拶

厳しい経営環境や働き方改革の中で質の高い医療を維持するためには、現場から課題を発信し、企業と連携して解決策を共に創る姿勢が重要であると述べられました。また、大学病院には「研究・教育・臨床」の三つの使命があり、経営が厳しい状況にあっても研究を継続・発展させることが医療の未来を支える要となると強調されました。今回の発表はスタッフのオープンな姿勢を示すものであり、共創の成果は全国の医療機関にも共有し、医療環境の向上に貢献することに期待を示されました。

[第2部]

妊婦の冷え症研究から探る⼥性の健康を⽀えるヘルスプロモーション

妊婦の約4割が冷え症を有し早産リスクが高まることから、冷え症は重要な健康課題とされています。本研究では妊婦向けセルフケアプログラムを開発し効果を検証したところ、冷え症の改善は見られたものの、日常生活での継続や学習不足が課題として明らかになりました。今後はセルフチェックツールや日常的に使える保温グッズ、妊婦・医療者向け学習ツールの開発を進め、産学連携による新たな価値創造を目指します。

看護理⼯学で進める科学的ケアの創⽣︓点滴・排泄ケア

看護学と理工学を融合した「看護理工学」の視点から、点滴漏れ、尿失禁、便秘といった日常的ケアの課題に対する新たな技術的アプローチを紹介しました。点滴漏れを防ぐ機器の活用、骨盤底筋トレーニングの工夫、便秘改善のための科学的ケアなど、現場のニーズに基づいた取り組みを紹介し、今後の科学的ケア創生に向けた議論を呼びかける内容です。

患者をめぐるにおいのケアニーズと産学連携の可能性

がん患者に生じる「におい」の問題が、患者の尊厳や生活の質に影響する重要な課題であることを示しました。現在の看護は経験的対応が中心で、科学的ケアの確立が不十分です。電子鼻などのセンシング技術を用いた客観的評価の可能性を紹介し、産学連携によってにおいの定量化やケア技術の開発を進めることで、患者が安心して過ごせる環境づくりを目指す内容です。

育児と介護に関わるケアラーの現状と課題:仕事とケアの両⽴がメンタルヘルスに及ぼす影響と在宅ワークの役割

本研究では、育児や介護を担いながら働く「ワーキングケアラー」のメンタルヘルスへの影響を、約3万人のデータから分析しました。介護のみで約2倍、育児と介護を同時に担うダブルケアでは約3倍、心身の不調が生じやすいことが明らかになりました。また、在宅ワークは週3日以上で効果が高まり、負担軽減に寄与する可能性が示されました。柔軟な働き方と職場の支援を組み合わせ、無理なく両立できる環境整備が求められます。

当日の様子

[第1部]

第1部には110名もの方が現地参加されました

11人の演者から臨床現場の課題が語られ、参加者は熱心に耳を傾けられていました

[第2部]

-

第2部の冒頭では宮城 悦子副学長から挨拶をいただきました

第2部の冒頭では宮城 悦子副学長から挨拶をいただきました -

第2部で挨拶される関東経済産業局 ヘルスケア産業室 小杉 恵美子室長

第2部で挨拶される関東経済産業局 ヘルスケア産業室 小杉 恵美子室長 -

第2部で挨拶されるテルモ株式会社 横浜支店 東山 純支店長

第2部で挨拶されるテルモ株式会社 横浜支店 東山 純支店長 -

第2部では第1部の登壇者を中心に数多くのネットワーキングが行われました

第2部では第1部の登壇者を中心に数多くのネットワーキングが行われました -

多くの参加者が4題のポスター発表を傾聴され、発表後には熱心な議論が繰り広げられました

多くの参加者が4題のポスター発表を傾聴され、発表後には熱心な議論が繰り広げられました -

登壇者・参加者・運営スタッフで最後に撮影した記念写真です

登壇者・参加者・運営スタッフで最後に撮影した記念写真です