【レポート】Wellness Port YOKOHAMA

2024.08.30

2024年8月8日、横浜市立大学の学生が発案した健康イベント「Wellness Port YOKOHAMA」に共創イノベーションセンター センター長 留目真伸(以下、留目)が「世代を超えて共創するこれからのウェルビーイング」をテーマにプレゼンテーションすると共に、大学生とクロストークをしました。

Wellness Port YOKOHAMA

横浜市の健康づくりの指針「第3期健康横浜21」の開始年度に、様々な角度から横浜市民の健康課題に迫るイベント。パネルディスカッションや身体を動かすステージ企画、測定/体験/展示ブースや健康クイズラリー、献血などにより、市民の皆様にご自身の健康を考えるきっかけを提供しました。

日 時:令和6年8月8日(木曜日) 11:00~16:00

場 所:横浜市役所アトリウムほか

https://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~p_health/wpy/

日 時:令和6年8月8日(木曜日) 11:00~16:00

場 所:横浜市役所アトリウムほか

https://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~p_health/wpy/

世代を超えて共創するこれからのウェルビーイング

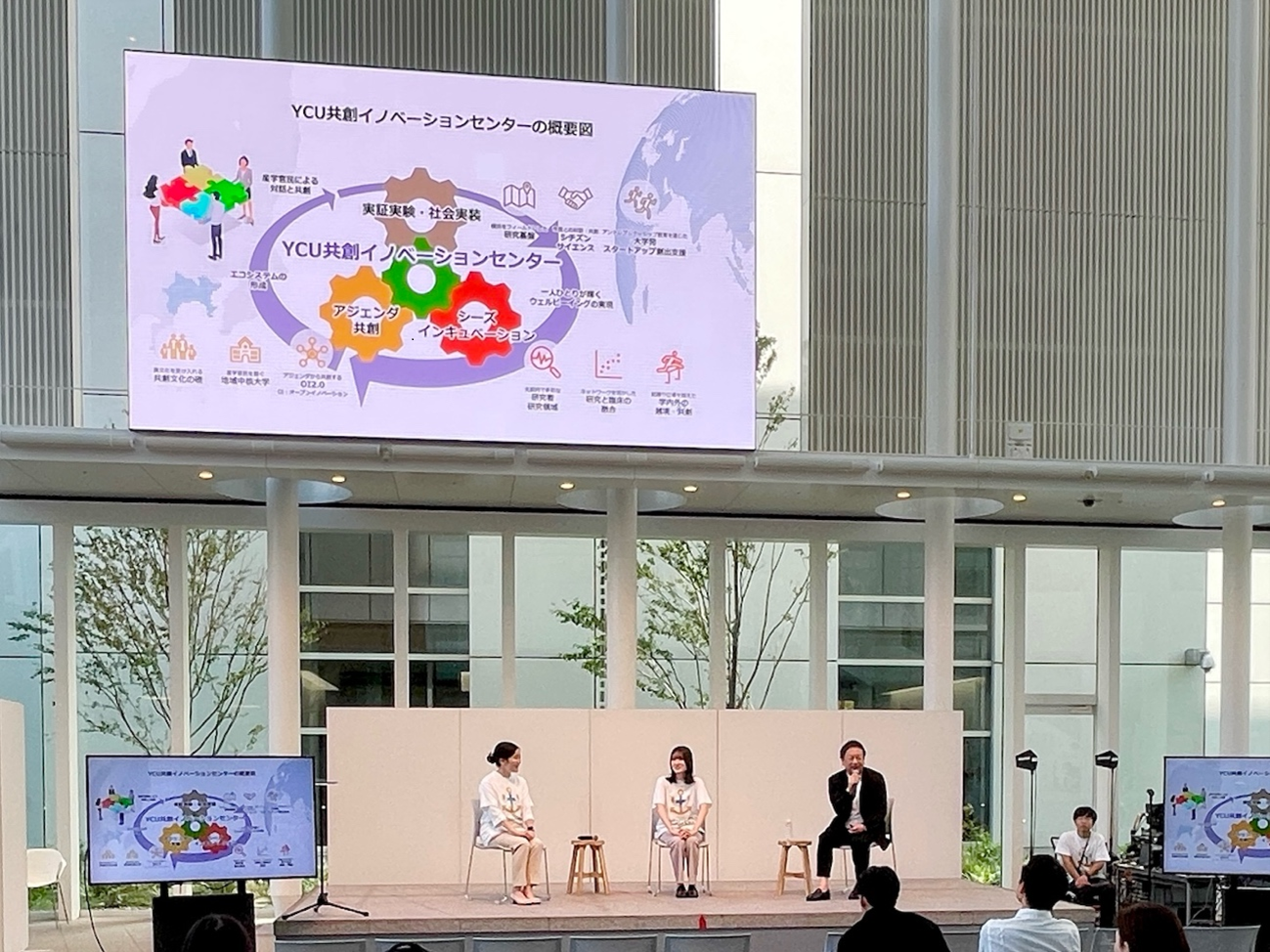

冒頭、留目からは4月に新設した共創イノベーションセンターの概要や、現在対話を重ねて整理中の社会アジェンダ案を紹介しました。

留目:共創イノベーションセンターは、①社会起点のアジェンダの共創、②アジェンダに基づくシーズのインキュベーション、③横浜をフィールドとした実証実験・社会実装の推進の3つのギアとなり、産学官民の共創を推進し、シーズの事業化・社会実装、社会課題の解決を進めていく組織であり、活動体です。

留目:共創イノベーションセンターは、①社会起点のアジェンダの共創、②アジェンダに基づくシーズのインキュベーション、③横浜をフィールドとした実証実験・社会実装の推進の3つのギアとなり、産学官民の共創を推進し、シーズの事業化・社会実装、社会課題の解決を進めていく組織であり、活動体です。

留目:活動の起点となる社会アジェンダとして、ステークホルダーとの対話を通じて「Health for Everyone(個性輝く健康)」「Connective Care(地域包括ケア)」「Nature Positive(生態系の回復)」「Citizen Science(医療の民主化/リテラシー向上)」などの一次案を整理中であり、今後、より多くのステークホルダーの方々との対話を通じてブラッシュアップして近日中に公開予定です。

大学生とのクロストーク

クロストークでは本イベントの企画運営メンバーである横浜市立大学・医学部の学生である菱田真衣花さん(以下、菱田)、岩瀬すみれさん(以下、岩瀬)と共に共創やイノベーションの可能性や課題などを語り合いました。

—共創やオープンイノベーションについて

留目:学生の立場として、どのように共創やオープンイノベーションに関わっていきたいですか。

菱田:人が解決すべき課題の対象が環境問題や社会問題など地球規模になっていく中、多様な人たちが一つのゴールに向かって進んでいくためにも、共創やオープンイノベーションはより重要になりますし、一方、未来を担う次世代の意見をどのように取り込んでいくかが課題と考えています。そのためにも今回のイベントのように多世代が一緒に、そして、若い世代に考えるきっかけを提供していくことが大切なのだと思っています。

岩瀬:今回、学生主体のイベントではありますが、私たちは特別なことをしているという“Do”を伝えたいのではなく、来場されている方々含めて一人ひとりが “Be”となる特別な視点や考え、ポテンシャルを持っていることを伝えたいです。その考えを少しでも社会に発信していく勇気が大切ですし、私たちがお力添えできればと考えています。

留目:おっしゃるとおりで市民一人ひとりが思っている考えを暗黙知にするのではなく、対話を通じて表出させてお互いの共通点を見出すことが対話に向けた最初の一歩につながっていきます。

—私たちが叶えたい未来に向けて

留目:今回のイベントを通じての気づきや学びはいかがでしょうか。

菱田:医学部では大学5年生から実習が始まるのですが、現在4年生の私がイベントを通じて市民の方々の健康に関する考えなどを直接お聞きすることができて理解が深まりましたし、今後の活動に向けた原動力になるイベントとなりました。

岩瀬:未来を創るには企業や大学などのステークホルダーが重要ですが、それを構成する最小単位は「人」です。今回のイベントも菱田さんの思いに共感して参加しており、ありたい未来のためには人と人の共感による連鎖が大切なのだと実感しています。

留目:答えが明確だった20世紀とは異なり、課題が複雑化している現在においては、市民との対話を通じて課題や解決策の解像度を高めていくことが重要です。私たち共創イノベーションセンターも協力すると共に、自らも実践していくようにしますし、今後も世代を超えて産学官民の連携での共創を推進していきます。

—共創やオープンイノベーションについて

留目:学生の立場として、どのように共創やオープンイノベーションに関わっていきたいですか。

菱田:人が解決すべき課題の対象が環境問題や社会問題など地球規模になっていく中、多様な人たちが一つのゴールに向かって進んでいくためにも、共創やオープンイノベーションはより重要になりますし、一方、未来を担う次世代の意見をどのように取り込んでいくかが課題と考えています。そのためにも今回のイベントのように多世代が一緒に、そして、若い世代に考えるきっかけを提供していくことが大切なのだと思っています。

岩瀬:今回、学生主体のイベントではありますが、私たちは特別なことをしているという“Do”を伝えたいのではなく、来場されている方々含めて一人ひとりが “Be”となる特別な視点や考え、ポテンシャルを持っていることを伝えたいです。その考えを少しでも社会に発信していく勇気が大切ですし、私たちがお力添えできればと考えています。

留目:おっしゃるとおりで市民一人ひとりが思っている考えを暗黙知にするのではなく、対話を通じて表出させてお互いの共通点を見出すことが対話に向けた最初の一歩につながっていきます。

—私たちが叶えたい未来に向けて

留目:今回のイベントを通じての気づきや学びはいかがでしょうか。

菱田:医学部では大学5年生から実習が始まるのですが、現在4年生の私がイベントを通じて市民の方々の健康に関する考えなどを直接お聞きすることができて理解が深まりましたし、今後の活動に向けた原動力になるイベントとなりました。

岩瀬:未来を創るには企業や大学などのステークホルダーが重要ですが、それを構成する最小単位は「人」です。今回のイベントも菱田さんの思いに共感して参加しており、ありたい未来のためには人と人の共感による連鎖が大切なのだと実感しています。

留目:答えが明確だった20世紀とは異なり、課題が複雑化している現在においては、市民との対話を通じて課題や解決策の解像度を高めていくことが重要です。私たち共創イノベーションセンターも協力すると共に、自らも実践していくようにしますし、今後も世代を超えて産学官民の連携での共創を推進していきます。